槐庭在岁月的烟雨中曾经苍老佝偻。

槐庭沐浴盛世的艳阳,在昔日的旧址上,又重新站立起来。

丹桂飘香的季节,株洲市清水塘街道大冲村,渐次热闹了起来。络绎不绝的人流,涌来瞻仰新落成的秋瑾故居。

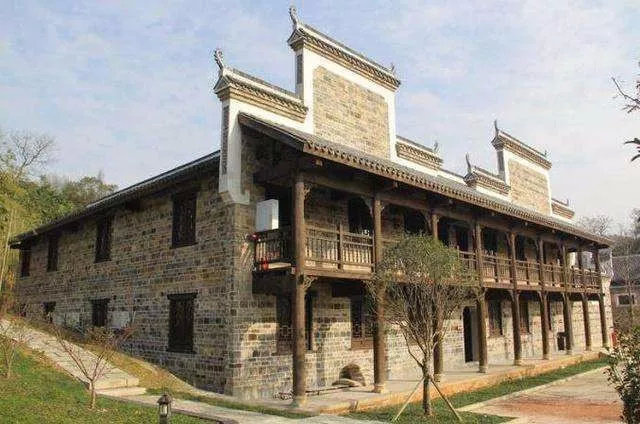

槐庭的门楼,呈江南风姿,青砖黑瓦,飞檐翘角,古朴典雅。门楣上当年秋瑾手书的“槐庭”匾额,依然氤氲着鉴湖女侠的文怀清气,丝毫不减往日的剑琴风华。

秋瑾(1875-1907),祖籍浙江绍兴,生于福建厦门。她藐视封建礼教,提倡男女平等。常以花木兰、秦良玉自喻。自称“鉴湖女侠”。先辈以耕读立家,从其高祖到父亲,为官清正,刚直不阿。良好的家风总会雕塑雄奇儿女。秋瑾从小耳闻目染家父的做人高标,便立下“今古争传女状头,红颜谁说不封侯”的鸿鹄志向。1904年夏天,她毅然冲破封建家庭束缚,自费东渡日本留学,1907年1月在上海创办《中国女报》,不久又任大通学堂督办。她积极投身民主革命,先后参加过三合会、光复会、同盟会等革命组织,是杰出女诗人,是决心做中国妇女界为革命牺牲的第一人。

我怀着对秋瑾仰慕已久的虔诚之心,缓缓移步槐庭的亭廊厅堂房间。我怕惊醒秋瑾的诗思;我怕扰碎秋瑾的琴韵;我怕添却了秋瑾的国忧离愁;我怕添 却了槐庭原建成于1895年夏秋间,是一所由青砖封火墙围起来的三重院落。其建筑风格,集湘东民居特点与江浙徽派韵味于一体。大小房屋达13栋146间,视野开阔,可望远山的青黛云霓,近挽荷塘的树影月色,是一座静谧幽深,充溢致远情致的庄园。可惜,因时代变故,岁月颠簸,家运落寞,槐庭亦如一棵受风雨凌弱的槐树,很快就衰败凋枯。

现在的秋瑾故居,就是在原主楼基脚上修复的。虽然比原来规模小多了,但门楼、主楼、前堂后堂,左右厢房,仍复原大小房屋86间,天井10个,还有后山秋瑾练武台等。可谓是千秋功德,原貌如初,精诚所致、荫及后世。

在槐庭徘徊、凝望、沉思。我明白了,秋瑾是怎样在这里居住的;她在这段时光里,经历了怎样的人生风波,感情煎熬,生命的选择与心灵的自我搏斗。

槐庭内院左右天井的玉兰树,是秋瑾当年从日本带回亲手植在天井的。只因后来一死一荣,便补栽了一株桂花树。也许是玉兰有情,将一片落叶御风飘到我脚跟前。我拾起来,放到手心,轻轻抚摸。我感觉到有一丝清爽沁入心扉。其实,青春岁月的秋瑾,每一步都迈得很沉重、很凄情,甚至无奈。

“九畹齐栽品独优,最宜簪如美人头。一从夫子临轩顾,羞伍凡葩斗艳俦。”这首写《兰花》的诗,我不知道是不是秋瑾植玉兰时所写,但有一点是十分清楚的。她秋瑾是玉洁冰清的豪洒之人,羞与流俗为伍,更何况自己要选的夫君呢!然而,现实就那么冷峻无情,秋瑾就是因随夫而寓居这座当年“大冲别墅”的。那是1894年,秋瑾随父亲秋寿南,赴湘乡履职来到湖南。后结识了曾国藩的长孙曾广钧。经曾广钧介绍,湘乡豪富王黻臣结交了秋寿南。见秋瑾花容月貌,才气不凡,王黻臣欲娶为儿媳。为躲战乱,王黻臣在株洲一个叫老虎塘的地方(即今石峰区大冲村)兴建了这座华丽别墅。房屋竣工时,经媒人说合,秋家将秋瑾许配给王黻臣季子王庭钧。王庭钧比秋瑾小两岁,曾就读岳麓书院,虽能吟诗作赋,但醉心利禄,无所成就。在秋瑾的内心深处,她很早就怀有“但恐所好殊,不遇知心赏”的思虑,对这所谓门当户对的婚姻心存忧怨。然而,在那个封建礼教森严苛刻不近人情的时代,秋瑾为遵父命,1896年5月17日与王庭钧结婚,从此就来到“大冲别墅”居住。秋瑾虽说表面上生性刚烈,其实,她饱读诗书,知情达理,心中柔情似水。她仍企望丈夫能不负她的心愿“琴瑟和鸣”。故将“大冲别墅”改名为“槐庭”。在秋瑾心中,槐之于庭,其自然生命的真诚守护,其黄白的花蕾,能象征门户的兴荣和尊贵。其乔木的伟岸挺直,堪为人表。

在槐庭居住期间,秋瑾辗转湘江两岸城廓、乡村、古道,行吟岳阳楼、屈子祠、贾谊宅、定王台、马王堆。还去浏阳结识了谭嗣同、唐才常。这一切让秋瑾读出了历史的沉重,人世的炎凉,百姓的冷暖,大地的苍茫。她入贾谊宅归来,心潮难平,赋诗道:“贾谊祠前载酒回,新声才赋管弦催。他年书勒燕然石,应有风云绕笔来。”1898年谭嗣同变法遇难,其浏阳老家被查封,秋瑾冒着危险女扮男装,从槐庭骑马去浏阳看望嗣同夫人李闰,并将谭嗣同的诗词、信札和《仁学》孤本带往北京,交给谭嗣同的挚友梁启超,《仁学》才得以明世。就是这样一个心如玉洁,情如月莹,志存高远的秋瑾,虽费尽苦心和倾注满怀柔情劝慰丈夫,王庭钧放荡行为多有收敛,亦能与秋瑾相敬如宾,但仍不思国家忧患,胸无海岳,更不敢振翅高飞。令人欣慰的是,秋瑾在槐庭生下的一子一女均不负母望,成才效国。儿子王沅德毕业于上海正风大学,曾任湖北江声日报社长等职;女儿王灿芝先后留学美国华盛顿大学、纽约大学,归国后任航空学校教授及编译,是“中国第一个女飞行学家”。在槐庭苦遨了七载春秋的秋瑾,待儿女初长成时,她便走出“重重地网与天罗,幽闭深闺莫奈何”的大冲村,踏上赴日求学之路和爱国革命的风云征途。一如她的诗中所写,“万里乘风去复来,只身东海挟春雷。忍看图画移颜色,忍使江山付劫灰?浊酒不销忧国泪,救时应使出群才。拼将十万头颅血,须把乾坤力挽回。”

1901年《辛丑条约》签订,中国赔款4.5亿两白银,湖南负担赔款70万两,秋瑾悲愤至极,含泪写下《宝刀歌》:“几番回首京华望,亡国悲歌泪涕多。北上联军八国众,把我江山白赠送。”也就这一年秋天,秋瑾父亲于湖南桂阳知州任上病逝。自此家境贫寒,加之王家的封建礼教苛严,家愁国恨塞满胸间。秋瑾心中的火焰带血喷吐出来,她在《秋日感别》中沉吟:“已是秋来无限愁,那禁秋风送离舟。欲将满眼汪洋泪,并与湘江一处流。”于此,我的眼泪悄悄地洒在《秋日感别》的诗句上,心变成异常的沉重清冷。我在与秋瑾居室相连的西厢房,细细地读她的生平足迹。每到一处,我的心就要震颤一次。1904年6月22日,秋瑾带着救国救民的大问号东渡日本,她在日本参加了第一个革命团体“共爱会”,秋瑾改名为“实行共爱会”,“以拯救二万万之女子复其固有之特权”为宗旨。当时日本铃木文学士赠给她一柄宝刀,秋瑾爱惜有加,一直把它带在身边。“我今得此心雄豪,世界和平靠武装。”这是秋瑾对剑义的彻悟。此后,秋瑾加入孙中山在日本组织的友情秘密团体“三合会”以及光复会和同盟会,并被推荐为同盟会本部评议员及浙江主盟人。

1906年,秋瑾回国在上海创办《中国女报》,她在《发刊辞》中写道:“世间有最凄惨最危险之二字,曰黑暗。黑暗则无是非,无闻见,无一切人间世应有之思想行为等等。黑暗界凄惨之状态,盖有万千不可思议之危险。危险而不知其危险,是真乃危险,危险而不知其危险,是乃大黑暗。……然则曷一念我中国之黑暗何如,我女界前途之危险更何如?予念及此,予悄然悲,予抚然起,予乃奔走呼号于我同胞诸姊妹,于是而有《中国女报》之设。……吾今欲结二万万大团体于一致,通全国女界声息于朝夕,为女界之总机关;使我女子生机活泼,精神奋飞,绝尘而奔,以速进于大光明世界;为醒狮之前驱,为文明之先导,为迷津筏,为暗室灯;使我中国女界中放一光明灿烂之异彩,使全球人种,惊心夺目,拍手而欢呼。无量愿力请以此报刊。吾愿与同胞共勉之。”当我读完这段迸射着划破黑暗的思想光芒的激扬文字,仿佛自己也走进了那个黑暗的岁月,感受着底层民众,尤其是妇女同胞的抗争呐喊。当我在秋瑾故居一次又一次看到秋瑾身着男装,神情庄重,手扶腰间佩剑的英武媚雅的照片,我的心被震撼,激奋,我又于无声处听到了秋瑾心中的雷鸣:“金瓯已缺终须补,为国牺牲敢惜身。休言女子非英物,夜夜龙泉壁上鸣”的壮烈诗句。

1907年7月6日,这是一个悲烈的日子,徐锡麟组织安庆起义失败,秋瑾不幸被捕。后发至山阴县,秋瑾面对严刑拷打,多次审讯,她大义凛然,坚贞不屈。“赐之坐则坐,赐之食则不食。”山阴县命其将平日所作所为用笔写出。秋瑾只写一个“秋”字,再强之多写,则写了“秋雨秋风愁煞人”七字。从此无论如何,不肯写矣。始终并无确供。由此可见,秋瑾侠义肝胆,冰清气节,耿耿丹心。真可谓:“惊天地,泣鬼神”,光耀日月,千古留名。7月15日凌晨,秋风怒号,落叶纷飞,朝露含悲,山水呜咽,愁云密布,皆为一代女侠送行,其悲烈之色,天地为之动容。然而,秋瑾依然不改其英雄本色,视死如归,从容就义于绍兴古轩亭口。孙中山闻讯含悲题赠“巾帼英雄”。

还是借用秋瑾自己的诗,题《芝龛记》,我以为或许更能表达我们对她的深深怀念:“莫重男儿薄女儿,平台诗句赐蛾眉。吾侪得此添生色,始信英雄亦有雌。”真的,行文至此,我流泪了。这是何等高洁的人格情怀。许啸天在《读秋女侠遗集感想》一文中说:“我与女侠同工作,共患难,朝夕相处,对于她的人格下过深刻的考察,知道他的革命工作是整个的……奋斗又奋斗,痛苦又痛苦;其间不知道受尽了多少悲哀,牺牲了多少幸福,才得最后政治人格上大无畏的表示。”

1995年在北京召开的第四届妇女大会上,以秋瑾为首,以及受其影响的宋庆龄、何香凝、唐群英、向警予、蔡畅、邓颖超、帅孟奇等被中央认定为“中华百年八大女杰”。

我依依不舍的槐庭,今日终将离去。可我这颗仰慕之心会常留这里。它要守护你的剑光琴韵;守望你的玉桂清芬;守慰你的文心诗骨;更要书写你的浩然正气,酬国忠魂。

槐庭依然剑琴鸣,

玉兰枝叶重返青,

非是故地无风雨,

盛世更须敬英雄。