“舍弃个人微末,铸就宏大成功。”这句话简洁有力地总结了杨开慧女士的非凡革命情怀。她的短暂一生,充满了光辉与牺牲,深刻展示了她对国家与民族深沉的忧虑与责任感,同时也体现了她那种敢于担当、坚定信念、不屈不挠的意志力。

尽管杨开慧出生于一个文化底蕴深厚的家庭,但她却选择了充满挑战与艰辛的革命之路,甚至毫不犹豫地将最美好的青春时光献给了心中坚定的信仰与理想。假如她未曾牺牲,活到新中国的诞生,她是否会成为另一个传奇?毛主席弟弟毛泽民的妻子朱旦华的评价,也许能给我们答案。

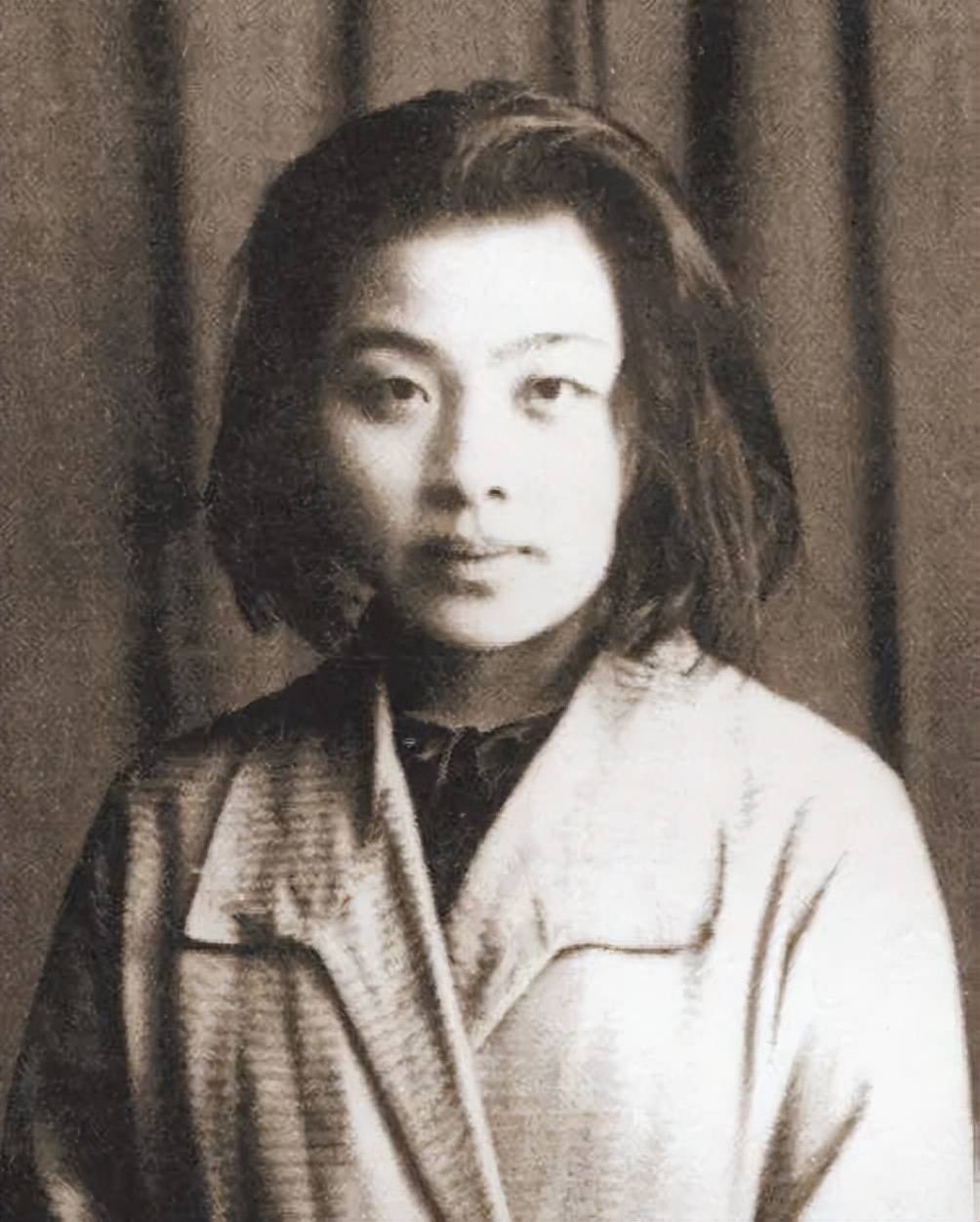

杨开慧于1901年出生在湖南长沙县清泰乡板仓。她的家庭背景非凡,父亲杨昌济不仅是位学者和教育家,而且具有深刻的时代洞察力与前卫思想。毛主席曾回忆道:“杨昌济老师,作为一位从英国归来的知识分子,与我的生活息息相关。他专注伦理学,虽坚持唯心主义的观点,但其崇高的道德情操让我深感敬佩。他坚信伦理学的力量,激励着每一位学生追求正义,立志成为社会的栋梁。”在父亲的熏陶下,杨开慧从小便接受了浓厚的文化教育,培养了独立思考的能力与勇于追求真理的精神。

1913年,杨开慧随父亲来到长沙,继续她的求学之路。1920年,对杨开慧来说是一个重要的转折点:她不仅加入了中国社会主义青年团,成为湖南地区的早期团员之一,而且与毛主席结为终身伴侣。自此,她的人生与革命紧密相连,成为毛主席革命事业不可或缺的伙伴。

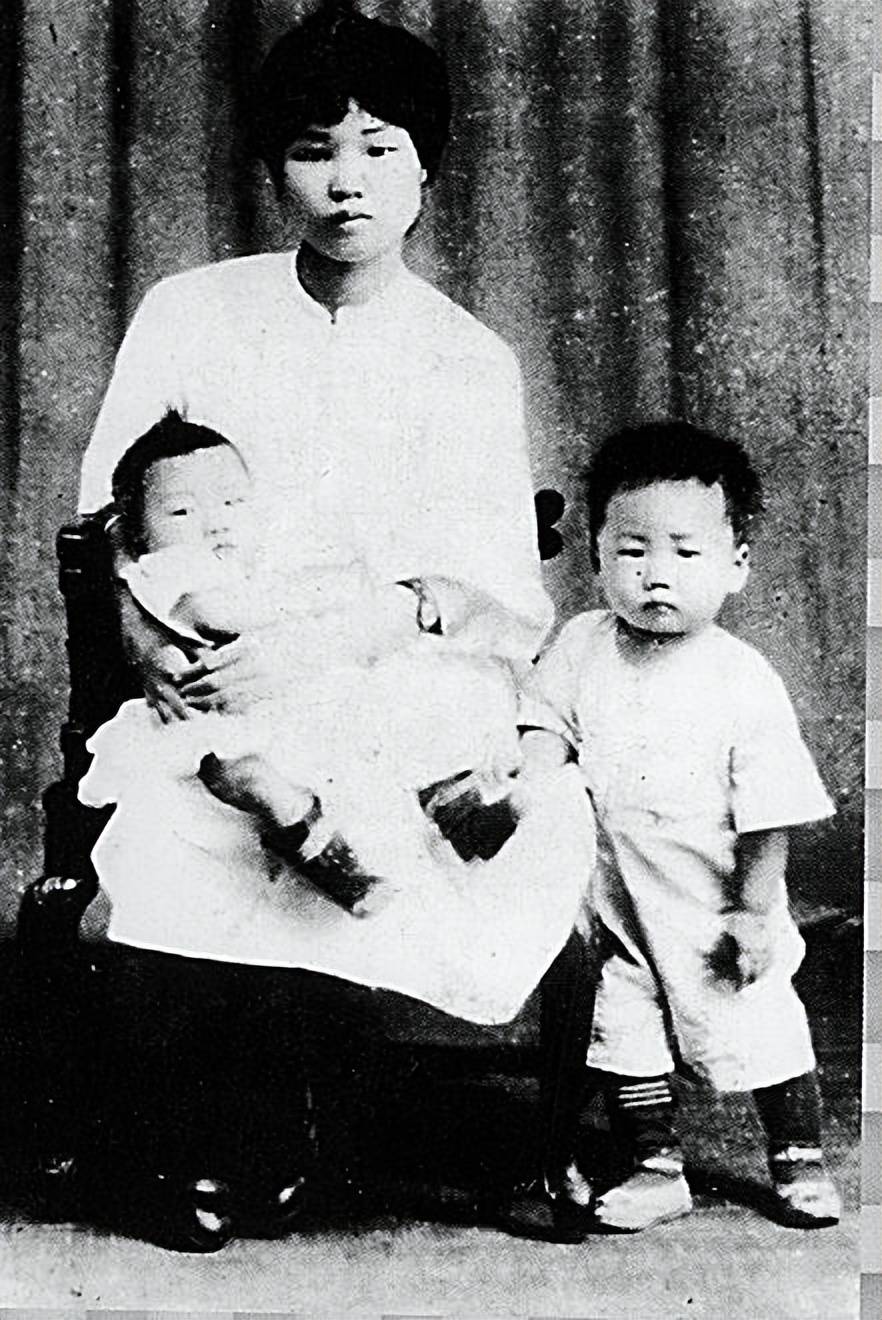

婚后的日子里,从1920年寒冷的冬季到1927年盛夏,杨开慧始终陪伴在毛主席身边,经历了无数次的颠沛流离与生死考验。她不仅是毛主席的妻子,更是他革命道路上的坚强后盾。在动荡岁月中,她以非凡的勇气与坚定的信念,支持毛主席及整个革命队伍的工作。

1925年春节,杨开慧与毛主席一同返回韶山,深入农minyun动的最前线。她不仅协助毛主席创办了二十多所农民夜校,还亲自参与教学,培养了大量的党员和农民骨干。随后,杨开慧继续跟随毛主席辗转广州、武汉等地,投身妇女解放与农minyun动。她积极推动女性教育的普及,打破了传统的桎梏,为女性争取更多的教育机会。

杨开慧不仅亲自创办了女子学堂,为女性提供了受教育的机会,还大力推动女性教育的制度改革和创新。她的努力为中国的教育事业注入了新的活力,也为女性地位的提升奠定了坚实的基础。她的每一份贡献,都是对革命事业的支持与推进。

如果杨开慧未曾牺牲,她的影响力无疑会进一步扩大。李淑一、邓裕志与丁玲等人便是她革命精神的见证者和延续者。李淑一和杨开慧结下深厚友谊后,她选择投身教育事业,为新中国培养了一大批优秀的学子;邓裕志则成为了中国妇女运动的先驱,致力于女工夜校的恢复与发展,培养了无数的革命骨干;丁玲也从杨开慧身上汲取了力量,投身革命并在新中国成立后为国家的文化建设做出了重要贡献。

如果杨开慧没有在革命道路上英勇牺牲,她无疑会成为另一个传奇人物。但历史没有如果,英勇的她早早地为革命事业献出了自己的生命。1930年秋,毛主席在湖南与杨开慧告别,开始了秋收起义的征程,而这一别,竟成了永别。

井冈山的革命斗争在毛主席的领导下如火如荼地展开,敌人深感威胁,于是将矛头转向了毛主席的家人。在这紧急时刻,地下党和革命群众纷纷劝杨开慧离开板仓,前往江西与毛主席会合。然而,杨开慧深知自己的每一个决定都可能影响到革命的进程和同志们的安危,于是她坚守在板仓,不畏艰险,继续为革命事业贡献力量。

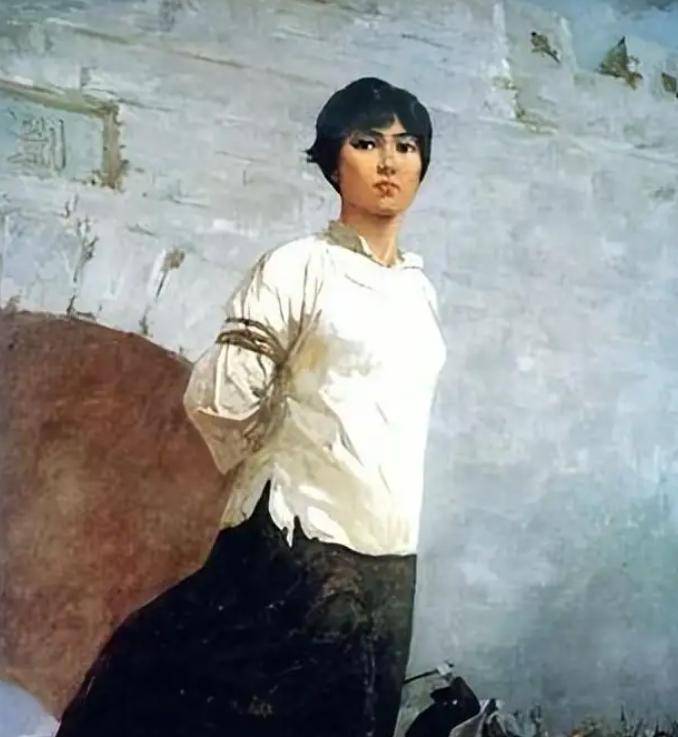

1930年秋,她不幸被捕,落入了敌人手中。在黑暗潮湿的监狱里,她遭遇了严刑拷打,但她的意志依旧如钢铁般坚定。敌人企图逼迫她宣告与毛主席脱离夫妻关系,但杨开慧没有屈服,她淡然一笑,坚定地说道:“死对我而言并不算什么,只要润之的革命事业能够早日成功,我死而无憾!”

1930年11月14日,杨开慧在浏阳门外的识字岭上英勇就义,年仅29岁。她为了革命事业献出了年轻的生命,正值花样年华,然而她的名字永载史册,成为了中华民族英勇斗争的象征。

杨开慧的革命精神,不仅在她的时代熠熠生辉,也为后人树立了崇高的榜样。正如她曾言:“舍弃个人微末,铸就宏大成功”,她用自己的生命践行了这一崇高的信念。

发布于:天津市